Warum die systematische Eingewöhnung des Hundes als Basis für jeden Einsatz zwingend notwendig ist – und Zeit und Geduld braucht.

Die Eingewöhnung eines Hundes in die Schule ist kein rein technischer Ablauf, sondern ein tierschutzrelevanter Prozess. Sie entscheidet darüber, ob sich ein Hund langfristig wohlfühlt, sich sicher bewegt und belastbar bleibt. Gerade in Schulen mit hoher Reizdichte ist es nicht der Einsatz selbst, der das Projekt trägt – sondern die Qualität der Vorbereitung.

Dieser Beitrag erläutert, warum die Eingewöhnung kein Nebenprodukt ist, sondern ein zentrales Element jeder hundegestützten Pädagogik. Und warum dafür ausreichend Zeit, Planung und Beobachtung erforderlich sind.

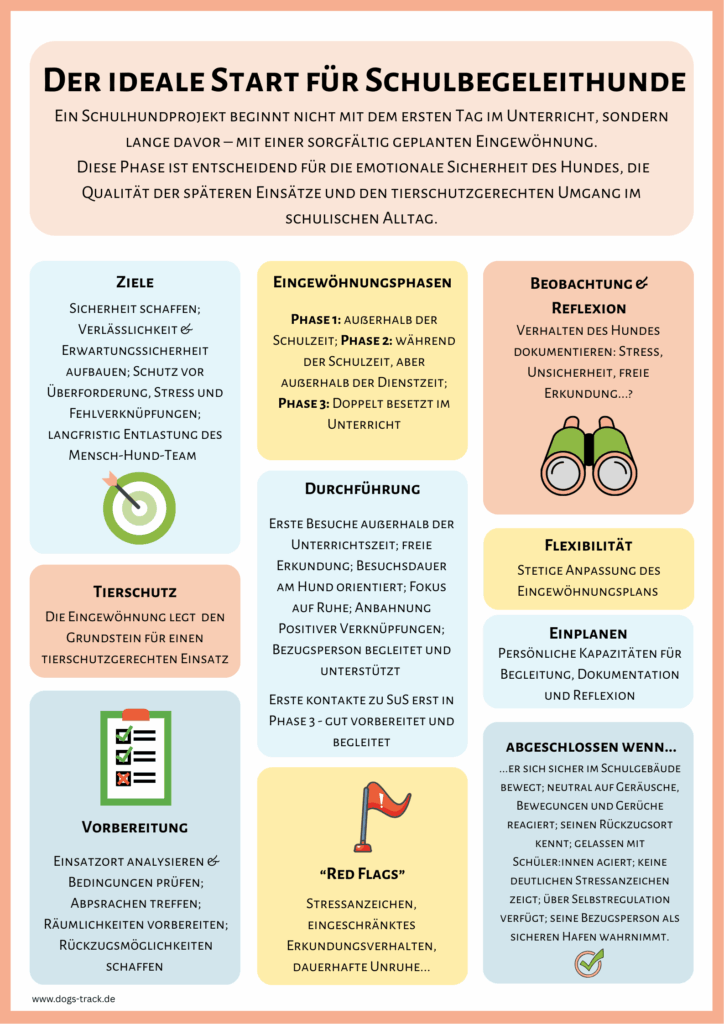

(Das Poster findet sich Ende des Beitrags zum Download)

Nichts übereilen!

Die strukturierte Eingewöhnung des Hundes wird (leider) oftmals eher stiefmütterlich behandelt oder wird viel zu schnell vorangetrieben. Viele Hunde kommen daher viel zu früh in die Schule und viel zu schnell in den Einsatz. Der zeitliche Rahmen ist nicht pauschal festlegbar. Er richtet sich nach Alter, Entwicklungsstand, individuellen Erfahrungen und dem Belastungsprofil des Einsatzortes. In der Regel wird empfohlen, junge Hunde frühestens ab der 16. Lebenswoche langsam und in kurzen Sequenzen mit dem Schulumfeld vertraut zu machen – ohne Interaktion mit Kindern. Ein Einsatz als Schulbegleithund sollte nicht vor dem vollendeten 12. Lebensmonat beginnen, je nach emotinaler Entwicklung des Hundes auch erst deutlich später.

Eingewöhnung ist Tierschutz

Eingewöhnung ist keine reine Gewöhnung an Reize sondern das bewusste Schaffen von Sicherheit. Sie ist ein aktiver, absichtsvoller Prozess, bei dem emotionale Sicherheit hergestellt wird. Nur unter diesen Bedingungen kann der Hund seine Umwelt freiwillig erkunden, Verknüpfungen positiv aufbauen und in eine arbeitsfähige Rolle hineinwachsen.

„Gewöhnung an die Schule ist keine reine Gewöhnung an Reize –

sondern das bewusste Schaffen von Sicherheit.“

Sie erfordert keine Anpassung vom Hund, sondern Achtsamkeit von uns.

Eine gute Eingewöhnung basiert auf aktuellen lerntheoretischen Grundlagen. Sie berücksichtigt Gewöhnungsvorgänge (Habituation), emotionale Verknüpfungen (klassische Konditionierung) und belohnungsbasierts Training (operante Konditionierung). Wichtig ist, dass der Hund über positive Erfahrungen eine stabile Erwartungshaltung an sein Umfeld entwickeln kann. Nur so lassen sich emotionale Sicherheit und Einsatzfähigkeit aufbauen.

Phasen einer gelingenden Eingewöhnung

Die Eingewöhnung verläuft in mehreren Phasen: Sie beginnt mit ersten, kurzen Besuchen in einem leeren Schulgebäude, geht über in wiederholte Begehungen mit bekannten Reizen, bis hin zur Annäherung an reale schulische Abläufe – jedoch immer in kontrollierten Schritten. Erst im späteren Verlauf kann über vorbereitete Schüler:innenkontakte und schließlich eine erste Anwesenheit im Unterricht nachgedacht werden.

Was passiert, wenn wir es nicht richtig machen?

Eine verkürzte oder unstrukturierte Eingewöhnung hat Folgen – nicht nur für das Wohlbefinden des Hundes, sondern auch für die Nachhaltigkeit des Projekts. In der Praxis zeigt sich häufig, dass Hunde, die zu früh in das System Schule eingebunden werden, entweder gestresst, überdreht oder sozial unsicher reagieren. Dabei geht es nicht um Fehlverhalten, sondern um Rückmeldungen auf eine Umgebung, für die keine ausreichende Vorbereitung erfolgte.

Stresssymptome äußern sich bei Hunden unter anderem in Form von anhaltendem Hecheln, Unruhe, dauerhaft erhöhter Erregung, Vermeidung von Kontakt oder übermäßiger Suche nach Nähe zur Bezugsperson. Auch verändertes Verhalten im häuslichen Umfeld nach dem Schultag kann ein Hinweis auf Überforderung sein.

Mögliche Auswirkungen bei mangelhafter Eingewöhnung:

- Chronische Unruhe und Übererregung im Schulumfeld

- Meideverhalten oder übermäßige Anhänglichkeit gegenüber der Bezugsperson

- Fehlverknüpfungen mit Schulgeräuschen, Räumen oder bestimmten Personengruppen

- Mangelnde Selbstregulation, Reizempfindlichkeit, Erschöpfung nach dem Schultag

- Rückzug, Stresssymptome oder unerklärbare Verhaltensveränderungen im privaten Umfeld

Diese Verhaltensweisen sind keine „Anpassungsschwierigkeiten“, sondern Rückmeldungen auf einen Prozess, der zu schnell, zu unspezifisch oder ohne Berücksichtigung des individuellen Stresserlebens durchgeführt wurde.

Rote Flaggen: Warnsignale in der Eingewöhnung

In der Eingewöhnung sollte das Verhalten des Hundes kontinuierlich beobachtet und dokumentiert werden. Folgende Verhaltensmuster gelten als Warnsignale für Überforderung oder eine nicht passende Herangehensweise:

- Ständiges Umherlaufen, kein Verbleiben an einem Ruheort

- Meideverhalten gegenüber Menschen, Räumen oder neuen Situationen

- gehemmte Bewegungen und eingeschränktes Erkundungsverhalten

- Übermäßiges Hecheln oder häufiges Gähnen ohne körperliche Belastung (Konflikt- und Übersprungsverhalten)

- Überreaktion auf alltägliche Reize (Knurren, Bellen, Aufspringen)

- Fehlende Deeskalationssignale oder übermäßiger Einsatz von Beschwichtigung

- vermeintlich “aufmerksamkeitsforderndes” Verhalten (Anstupsen, Winseln, Jaulen)

- Rückzug, Antriebslosigkeit oder ungewohntes Verhalten zuhause nach dem Schultag

In solchen schon gravierenden Fällen sollte nicht auf „Gewöhnung durch Wiederholung“ gesetzt werden, sondern auf Anpassung des Vorgehens. Dies kann eine Rückkehr zu einer vorherigen Phase bedeuten, eine längere Pause oder das Aussetzen aller schulischen Reize bis zur Re-Stabilisierung.

Erkundungsverhalten von Hunden

Erkundungsverhalten beim Hund bezeichnet das zielgerichtete, selbstständige Verhalten, mit dem ein Hund eine neue Umgebung, Objekte oder Reize untersucht, um Informationen zu sammeln. Es ist ein natürliches Verhalten, das typischerweise ruhig, interessiert und ohne massive Stresssymptome abläuft – z. B. durch Schnüffeln, Umhergehen, visuelle Orientierung oder vorsichtiges Annähern.

Ein Hund, der kaum oder nur sehr eingeschränkt freies Erkundungsverhalten zeigt, ist in der Regel von der Situation so gestresst und/ oder verunsichert, dass noch einmal zu überlegen ist, wie wir ihm zunächst generell mehr Zutrauen in neue Situationen vor der eigentlichen Eingewöhnung geben können.

Ein gut ausgeprägtes Erkundungsverhalten zeigt, dass der Hund sich sicher genug fühlt, um aktiv mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Es stellt damit ein zentrales Beobachtungskriterium während der Eingewöhnung dar – nicht nur in der ersten Phase, sondern auch bei jedem weiteren Schritt. Veränderungen im Erkundungsverhalten, etwa plötzliches Meideverhalten oder erhöhter Bewegungsdrang, können Hinweise auf Überforderung sein und sollten stets ernst genommen und entsprechend eingeordnet werden.

Eingewöhnung ist kein Luxus!

Die Eingewöhnung ist keine „nice to have“ und folgt dabei keinem starren Schema. Sie verläuft in individuell angepassten Etappen. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Kontakte oder die Dauer der Phasen, sondern die Qualität der Erfahrungen aus Sicht des Hundes.

Der Einstieg erfolgt idealerweise außerhalb der regulären Schulzeit in der leeren Schule. Die Aufenthaltsdauer liegt zu Beginn bei wenigen Minuten und wird nur dann gesteigert, wenn der Hund dabei offenes Verhalten zeigt. Jeder neue Reiz – wie etwa Treppenhäuser, fremde Gerüche oder akustische Reize – wird nach und nach eingeführt und in positiver Atmosphäre wiederholt.

Rückzugsorte werden vorab eingerichtet und mit vertrauten Decken oder Boxen bestückt. Sie dienen dem Hund als sicherer Orientierungspunkt. Später werden erste Alltagshandlungen der Bezugsperson (z. B. Vorbereitung des Unterrichts) eingebaut, ohne dass Interaktionen vom Hund erwartet werden. Erst im späteren Verlauf kommen vorbereitete, kontrollierte Begegnungen mit Kindern hinzu.

Strukturiertes Vorgehen statt Anpassungsdruck

Eine solide Eingewöhnung entlastet das Mensch-Hund-Team auf Dauer. Sie erhöht die Einsatzfähigkeit, reduziert stressbedingte Zwischenfälle und stärkt das Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Bezugsperson.

Der Einsatz eines Schulhundes ohne vorherige Eingewöhnung ist aus tierschutzfachlicher Sicht nicht vertretbar. Auch bei erwachsenen, gut ausgebildeten Hunden bedarf es es einer strukturierten Gewöhnung. Besondere Aufmerksamkeit verdienen Hunde aus dem Tierschutz oder aus reizarmen Haltungsbedingungen.

Sobald die Lehrkraft in der Schule pädagogisch aktiv wird oder für Dritte ansprechbar ist, gilt der Hund als im Einsatz.

Wichtig ist: Sobald die Lehrkraft beginnt, sich pädagogisch oder organisatorisch dem Unterricht zu widmen, spricht man nicht mehr von Eingewöhnung, sondern von Einsatz – der Fokus liegt dann nicht merh allein beim Hund. Dies gilt auch dann, wenn der Hund „nur dabei“ ist. Deshalb braucht die Eingewöhnung eigene Ressourcen, Planung und Begleitung.

Die Eingewöhnung entscheidet über den langfristigen Erfolg

Eingewöhnung ist kein Nebenschauplatz, sondern Grundlage für eine stabile und tierschutzkonforme hundegestützte Arbeit. Sie schützt den Hund, stärkt die Kooperation, ermöglicht Verlässlichkeit und bildet die emotionale Grundlage für alle folgenden Schritte im Projekt.

Weiterführende Hinweise

Eine ausführliche Checkliste zum Einsatzort, ein mehrstufiger Eingewöhnungsplan sowie Beobachtungsbögen und Reflexionshilfen finden sich im Buch „Schulbegleithund in Ausbildung“ (Verlag Modernes Lernen).

Dieses begleitende Poster „Der ideale Start für Schulhunde“ steht gern als kostenloser Download zur Verfügung und bietet eine erste Orientierung für die Planung der Eingewöhnung.

Ein Beitrag von Kirsten Berger – www.dogs-track.de